Issus de divers horizons, anonymes ou restés célèbres, fondateurs, administrateurs ou simples clients : retrouvez les portraits de celles et ceux qui ont forgé l’histoire de la Caisse d’Epargne.

Les acteurs

de notre histoire

de notre histoire

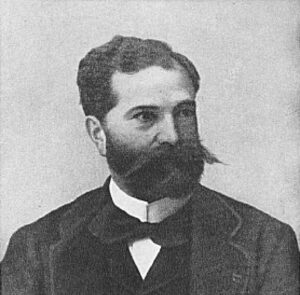

Benjamin Delessert (1773-1847)

Benjamin Delessert est à la fois un industriel (il fonde à Passy une des premières filatures de coton en France puis fabrique du sucre de betterave), un banquier (à 22 ans, il prend la direction la banque familiale puis devient membre du Conseil de régence de la Banque de France) et homme politique (il est député de la Seine). Il compte également parmi les grands philanthropes de son temps. La création de la Caisse d’Epargne de Paris, en 1818, constitue son œuvre principale. À la suite de son ami, le duc François de La Rochefoucauld-Liancourt, il en prend la présidence en 1829 et ne la quittera plus. Jusqu’à sa mort, en 1847, il accompagne la première vague de création des Caisses d’Epargne, faisant voter en 1835 la première loi organique qui les définit juridiquement. Outre des discours politiques et des écrits sur les Caisses d’Epargne, il est l’auteur d’un Guide du bonheur paru en 1839. Dans son testament, Benjamin Delessert demande que ne figure sur sa tombe qu’une inscription : « Ci-gît l’un des principaux fondateurs des Caisses d’Epargne en France ».

Marie Curie (1867-1934)

Une déposante ordinaire au destin extraordinaire. Comment imaginer que Marya Sklodowska, cette jeune polonaise pauvre débarquée à Paris en 1891 sans attache ni soutien, décrocherait deux prix Nobel – en 1903 et 1911 – et entrerait au Panthéon ? Plus connue sous son nom de femme mariée, Marie Curie et le couple de chercheurs qu’elle forma avec son mari Pierre font partie des figures légendaires de la science moderne. Cette femme d’exception était aussi une cliente ordinaire de la Caisse d’Epargne. C’est en effet elle qui, à la fin du XIXe siècle, s’occupe du budget du ménage. Avec la rigueur du scientifique, elle consigne scrupuleusement l’ensemble des dépenses du foyer dans un carnet. Malgré des revenus encore modestes, les Curie arrivent ainsi chaque mois à réaliser quelques économies… qu’ils déposent à la Caisse d’Epargne. À l’aube du XXe siècle, à l’instar de Marie Curie, ce sont près de 8 millions de Français qui croisent alors la Caisse d’Epargne en tant que déposants.

Le livret est en effet de loin l’actif le plus répandu dans l’ensemble de la population.

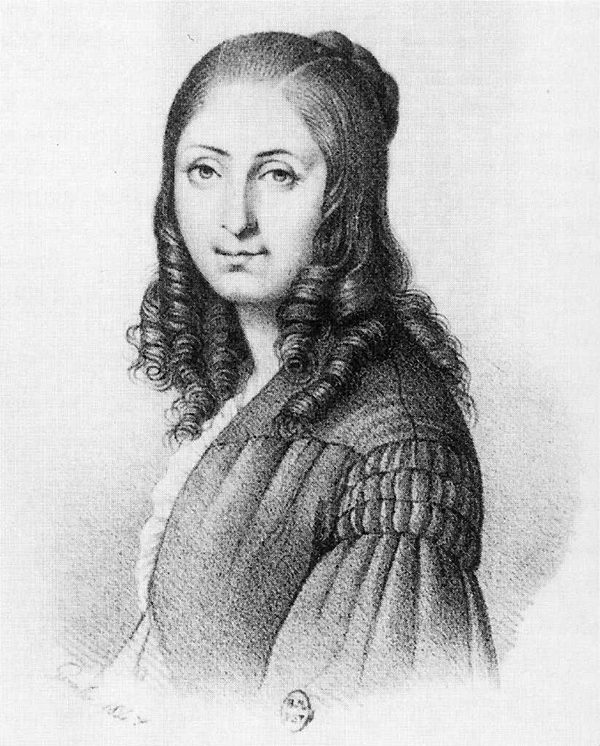

Alexandra Feodorovna (1798-1860)

Le nom de l’impératrice Alexandra Feodorovna, veuve du tsar Nicolas Ier, arrive en tête de la liste des fondateurs de la Caisse d’Epargne de Nice. Cette donation impériale a joué un rôle essentiel pour la création de l’institution niçoise, qui avait été repoussée à deux reprises, faute d’avoir trouvé les fonds nécessaires à sa constitution.

Après Annecy et Chambéry, Nice est la dernière des villes françaises alors sous régime sarde à se doter d’une Caisse d’Epargne. Depuis 1853 pourtant, différentes voix ont défendu, mais en vain, la création d’une telle institution. Les projets s’étaient heurtés à la faiblesse des promesses d’engagements financiers, pourtant nécessaires. En droit sarde en effet, les Caisses d’Epargne sont des sociétés par actions, nécessitant des actionnaires fortunés pour constituer les premiers fonds propres.

Avec une contribution de 6 000 livres, l’apport d’Alexandra Feodorovna scelle la réussite du projet. La « Cassa di Risparmio » ouvre ses portes le 6 mars 1859, avant de passer sous statut français l’année suivante.

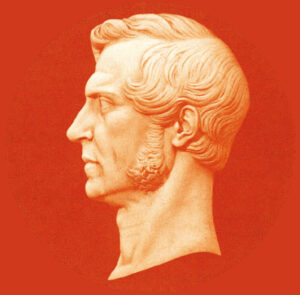

Comte de Mirabeau (1749-1791)

Honoré Gabriel Riqueti, comte de Mirabeau, compte parmi les grands penseurs révolutionnaires qui ont inspiré les fondateurs des Caisses d’Epargne de 1818 en leur en insufflant l’esprit sinon la lettre.

Sa célèbre phrase prononcée aux États généraux « Nous sommes ici par la volonté du peuple, nous ne quitterons nos places que par la puissance des baïonnettes » lui a ouvert les portes de l’histoire.

On sait moins qu’il a également mis son éloquence au service de l’épargne des plus humbles et qu’il a défendu ou participé à divers projets d’institutions dépositaires imaginées dès la fin du XVIIIe siècle. Il fait l’apologie d’un de ces projets, celui de M. Lafarge, devant l’Assemblée le 3 mars 1790. Il déclare ainsi : « Un pareil établissement, rappelant sans cesse à la classe indigente de la société les ressources de l’économie, lui en fera connaître les bienfaits et, en quelque sorte, les miracles. J’appellerais volontiers l’économie la seconde providence du genre humain. »

Alphonse de Lamartine (1790-1869)

On connaît le poète Alphonse de Lamartine, classique parmi les classiques. On connaît moins son parcours d’homme politique engagé pour la cause des plus humbles. On ignore souvent qu’il a été un ardent défenseur des Caisses d’Epargne et, joignant le geste à la parole, qu’il a été administrateur de celle de Dunkerque à la création de laquelle il souscrit parmi les premiers. Député sous la monarchie de Juillet, membre du gouvernement provisoire de la Seconde république, il fait à de nombreuses reprises résonner dans l’hémicycle son éloquence de poètedéputé pour louer les qualités de la Caisse d’Epargne qu’il voit comme un moyen de bâtir une société plus éclairée et plus juste. Lamartine double son action politique en faveur des Caisses d’Epargne par un engagement de terrain. Il fut ainsi administrateur, puis vice-président de la Caisse d’Epargne de Dunkerque, pour la création de laquelle il verse, avec sa femme, une souscription de 200 francs en 1834.

Félix Mangini (1836-1902)

Industriel lyonnais, Félix Mangini a fait fortune avec le développement des chemins de fer. Il fait partie d’un cercle d’amis qui investissent significativement dans les œuvres de bienfaisance de la région lyonnaise et sont, pour la plupart d’entre eux, engagés dans la Caisse d’Epargne. Il est notamment un des grands pionniers français de l’habitat populaire. Dès la fin du XIXe siècle, il associe étroitement la Caisse d’Epargne de Lyon, qu’il préside de 1887 à 1890, à l’aventure du logement social. Cette dernière participe activement à La Société des logements économiques, dont le but est de fournir des habitations saines et bon marché à des familles ouvrières. Dès 1888, 288 logements comportant tout le confort moderne (eau courante et cabinet d’aisance) étaient achevés.

En 1896, la Société des logements économiques est de loin la plus grande entreprise de logement social en France. Un formidable bond en avant est ainsi franchi en France dans le domaine avec les réalisations de Félix Mangini et de la Caisse d’Epargne de Lyon.

Louis et Auguste Lumière (1864-1948 et 1862-1954)

En 1895, à Lyon, Louis et Auguste Lumière inventent le cinématographe et tournent leur premier film Sortie d’usine. Le septième art est né. Si le cinéma est indissociable de la figure tutélaire des frères Lumière, on connaît peu leurs autres engagements. Ils furent pourtant notamment tous deux administrateurs de la Caisse d’Epargne de Lyon dans les années 1910.

Dès l’enfance, la Caisse d’Epargne fait partie de leur univers. À La Ciotat, lieu de villégiature familiale, leur père, Antoine Lumière, avait ouvert aux élèves les plus méritants des écoles de la ville douze livrets de 10 francs lors de la fête nationale. Son don atteste qu’il était sans

doute engagé dans la vie de la Caisse d’Epargne et en connaissait les pratiques.

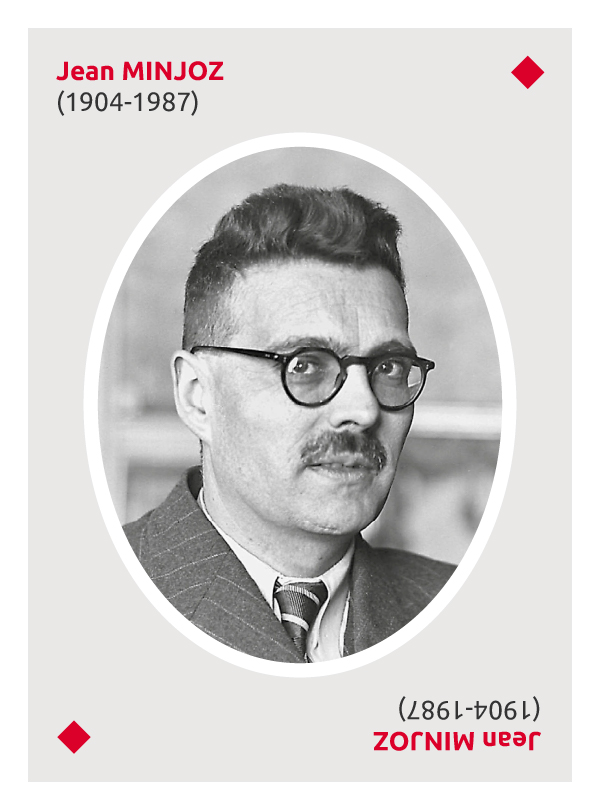

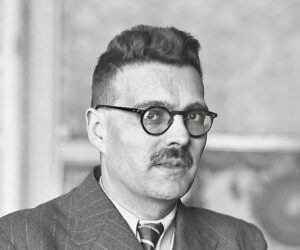

Jean Minjoz (1904-1987)

Jean Minjoz est des acteurs clefs de l’évolution des Caisses d’Epargne. Il entre au Conseil des directeurs de la Caisse d’Epargne de Besançon en 1946. Malgré les nécessités de la reconstruction, les collectivités locales ont alors bien du mal à trouver les fonds dont elles ont besoin. Les Caisse d’Epargne proposent en 1947 d’étendre au reste du pays le système de leurs consoeurs d’Alsace-Moselle, qui peuvent prêter directement une partie de leurs dépôts aux collectivités locales. Député du Doubs, Jean Minjoz dépose la traduction législative de ces réflexions à la fin 1947. En juin 1950 est votée la loi qui portera désormais son nom, la « loi Minjoz ».

Cette loi constitue une première avancée pour autoriser le libre emploi des fonds du livret au profit de prêts aux collectivités locales. Jean Minjoz continue par la suite à s’intéresser aux Caisses d’Epargne. Il représente jusqu’en 1958 l’Assemblée nationale à la Commission supérieure des Caisses d’Epargne et assure la présidence du conseil de la Caisse d’Epargne de Besançon de 1970 à 1980.

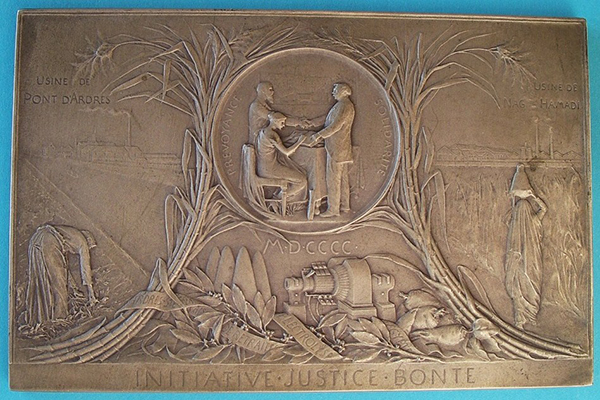

Agathon Prévost (1800-1869)

Agathon Prévost entre comme employé aux écritures à la Caisse d’Epargne de Paris en 1819. Il est alors le seul salarié de l’institution et c’est seul qu’il a en charge l’inscription des dépôts, retraits, achats de rentes et intérêts sur les livrets. En 1830 , il dote la Caisse d’Epargne d’un système de comptabilité moderne et adaptée à ses activités.

Pour en assurer le suivi, il est nommé, le 16 septembre 1830, agent général, l’équivalent aujourd’hui du directeur général, d’une institution qui s’est développée et a ouvert treize succursales. En 1842, il contrôle ainsi la gestion d’un établissement qui emploie une petite cinquantaine de personnes et gère près de 150 000 livrets.

Agathon Prévost meurt en 1869 après cinquante années consacrées à la Caisse d’Epargne. Dès 1870, pour lui rendre hommage, la Caisse d’Epargne fait réaliser à son effigie un médaillon en marbre placé en face des bustes de Delessert et de la Rochefoucauld- Liancourt. Ce geste témoigne de la place prise par ce premier employé dans l’histoire et la mémoire de l’institution.

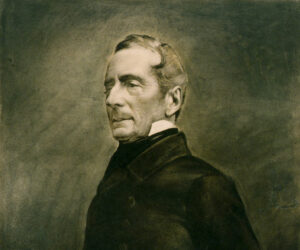

François de La Rochefoucauld-Liancourt (1747-1827)

Personnage éminent du siècle des Lumières, François de La Rochefoucauld-Liancourt est un homme épris de progrès technique et social. En 1790, il ouvre sur son domaine une école destinée à donner aux enfants orphelins et fils de soldats de son régiment un enseignement professionnel liant pratique et théorie. Cette institution, qui prend bientôt une grande extension, devient en 1806 l’École des arts et métiers. Il introduit par ailleurs la vaccine en France et propage l’enseignement populaire.

Ce passionné est aussi une des figures incontournables de la philanthropie du début du XIXe siècle. Convaincu des vertus des progrès économiques sur le soulagement de la misère, il crée, avec Benjamin Delessert, la Caisse d’Epargne de Paris dont il est le premier président de 1818 à 1827. Pour lui, la Caisse d’Epargne « n’est pas seulement un acte de bienfaisance, elle est une institution morale, une institution de saine et vaste politique, un mouvement patriotique ».

Barbe Nicole Clicquot (1777-1866)

Surnommée la Veuve Clicquot, Barbe Nicole Clicquot prend à 27 ans, à la mort de son époux, les rênes de la maison de champagnes qui porte encore aujourd’hui son nom. Dotée d’un sens des affaires remarquable, elle construit en quelques années la renommée de son établissement. Faisant fi des tensions internationales, elle n’hésite ainsi pas à envoyer ses représentants à travers l’Europe pour vanter sa maison. Première à créer un « millésime », innovation en champagne, première à apposer sa marque sur les bouteilles, cette femme d’exception compte parmi les grands noms de la notabilité rémoise. C’est donc tout naturellement qu’en 1823 elle souscrit à la création de la Caisse d’Epargne de Reims, dont Irénée Ruinart, autre nom des grandes maisons champenoises, prend la présidence.

Sa mort en 1866 fait la une de toutes les gazettes d’Europe. À cette date, cela fait déjà huit ans qu’une autre veuve a repris la direction de l’entreprise de son défunt mari, Jeanne-Alexandrine Pommery. Dans ce domaine-là aussi, « la grande dame de la Champagne » a ouvert la voie.

Jules Verne (1828-1905)

En 1895, Jules Verne est nommé administrateur de la Caisse d’Epargne d’Amiens. Installé depuis 1871 dans la capitale picarde, il y vit une existence de conseiller municipal diligent et de citoyen actif, engagé auprès de nombreuses associations. Dans une lettre de novembre 1895, il demande à son éditeur, Jules Hetzel, d’éviter de lui rendre visite le jour de repos dominical « car je suis pris jusqu’à trois heures par la Caisse d’Epargne ». En effet, son mandat à la Caisse d’Epargne l’occupe les dimanches : l’écrivain, comme tout administrateur, se doit d’être présent aux heures d’ouverture pour contrôler la régularité des mouvements, effectuer l’inscription des dépôts et contresigner, au côté du caissier, les livrets après chaque opération.

Très investi dans la vie de la Caisse d’Epargne, Jules Verne défend divers projets initiés par l’institution, notamment la mise en place d’une prime aux « petits livrets », etc. En 1898, il confirme son engagement et en devient l’un des directeurs. Il n’abandonnera ses fonctions qu’au bout de neuf ans, en 1904, affaibli par la maladie.

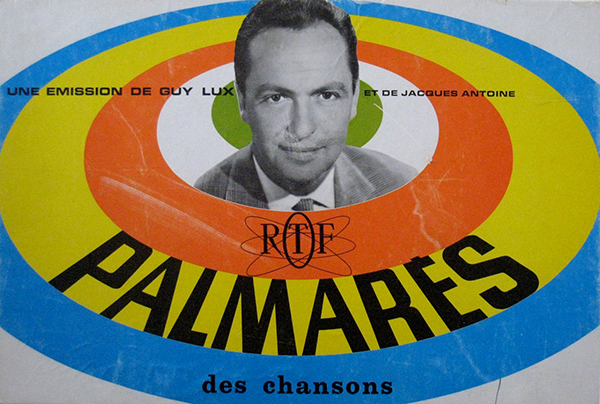

Guy Lux (1919-2003)

Guy Lux est le symbole de la télévision des années 1960. Producteur et animateur, il invente le mariage du jeu et des variétés. Avec lui, les Caisses d’Epargne marquent de leur empreinte le petit écran, dans des émissions restées célèbres, comme Le Palmarès des chansons qu’elles parrainent en 1967. Les téléspectateurs étaient alors invités à parier sur le gagnant au moyen du SMS d’alors, en l’espèce une carte perforée à retirer au guichet des Caisses d’Epargne et à renvoyer à Guy Lux.

Louis Say (1774-1840)

Frère de l’économiste Jean-Baptiste Say, il fait ses premiers pas dans l’industrie sucrière grâce à Benjamin Delessert. En 1812, il fonde en effet à Nantes, d’abord en association avec ce dernier, puis à son propre compte, une raffinerie de sucre, la société « Louis Say et Cie ». L’entreprise prospère et se développe : en 1832, une raffinerie de sucre de betterave est créée à Paris. L’empire Say est né. Après la prise de contrôle en 1967 des sucreries Say par la société « Ferdinand Béghin », les deux entreprises fusionnent en 1973 pour devenir « Béghin Say ». Louis Say fait partie des souscripteurs de la Caisse d’Epargne de Nantes, qu’il soutient ainsi financièrement dans ses premières années de développement. Son amitié avec Benjamin Delessert a sans doute favorisé l’intérêt qu’il porte à cette institution nantaise, fondée moins de trois ans après celle de Paris.

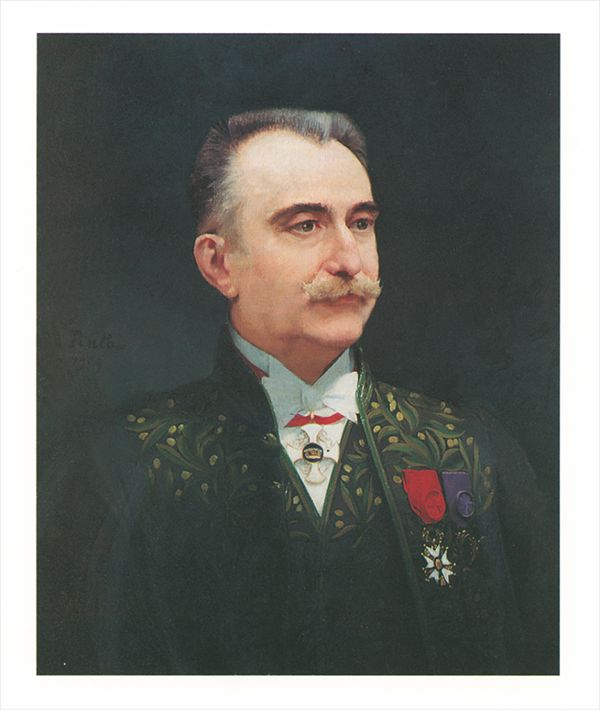

Eugène Rostand (1843-1915)

Avocat de formation, Eugène Rostand, père d’Edmond, l’auteur de Cyrano de Bergerac et de L’Aiglon, entre au Conseil d’administration de la Caisse d’Epargne des Bouche du Rhône dès 1867, à 24 ans. Il en devient en 1886 le précoce président et le reste jusqu’à sa mort en 1915. Cette précocité s’explique par la tradition familiale : son grand père, Alexis, fut également président de la Caisse d’Epargne, au début des années1830. Par les différentes expériences d’innovations sociales qu’il mène à Marseille, Eugène Rostand reste une personnalité majeure de l’histoire des Caisses d’Epargne. Il multiplie ainsi à Marseille les réalisations pionnières, en veillant à concilier la nature financière de la Caisse d’Epargne et sa mission sociale. Il fonde notamment la « Société des habitations salubres et à bon marché de Marseille », que l’on peut considérer comme l’un des ancêtres des HLM, fait construire, sur les fonds propres de l’établissement, de premières maisons ouvrières et dote ces habitations de bibliothèques destinées à éduquer les habitants qui y trouvent, « au lieu d’aller au café », un espace propre à l’instruction.

Flora Tristan (1803-1844)

Flora Tristan que le peintre Paul Gauguin, son petit-fils, qualifiait de « drôle de bonne femme» est une féministe engagée dans le débat social des années 1840. Ouvrière dans les filatures, mais aussi femme de lettres, elle compte parmi les premières déposantes de la Caisse d’Epargne de Paris. Dès 1820, avant un mariage désastreux qui ruinera une partie de son existence et la poussera à militer pour la cause féminine et le soutien aux femme seules, elle ouvre en effet un livret portant le n°90 706, 5e série, au nom de mademoiselle Tristan Moscoso Flora, Célestine.

Michel Audiard (1920-1985)

Réalisateur et scénariste français, Michel Audiard, est célèbre pour ses talents de dialoguiste. Ses répliques, passées au Panthéon des citations, sont à inscrire au patrimoine du cinéma français. Signe de son inscription dans la culture populaire, la Caisse d’Epargne fait partie de son dictionnaire, inspiré de la gouaille à la parisienne. Les dialogues de Michel Audiard, dont il dit puiser l’inspiration dans la rue et au travers de discussions avec ses amis, constituent l’un des meilleurs témoignages de la désinvolture irrévérencieuse qui caractérise une certaine manière de parler des années 1960. Bernard Blier et Jean Gabin, pour ne citer que le plus emblématiques de ses interprètes, ont ainsi prêté leur voix à ce dialoguiste de génie qui, à plusieurs reprises, cite la Caisse d’Epargne dans des textes souvent mordants et toujours irrespectueux. « Je gagne quatre mille francs par mois. J’ai un livret de Caisse d’Epargne, une carte bleue, 50% de réduction sur les chemins de fer. Bref, ce qu’on appelle un parti ! Pas d’attendrissement, pas de larmes. Tu souris, tu dis oui. » s’exclame ainsi Bernard Blier dans Elle cause plus… elle flingue ; « Avec les 2% de la Caisse d’Epargne, on est sûr. On est surtout sûr que ça fera pas trois. » explique Jean Gabin dans Le Gentleman d’Epsom (1962) de Gilles Grangier.

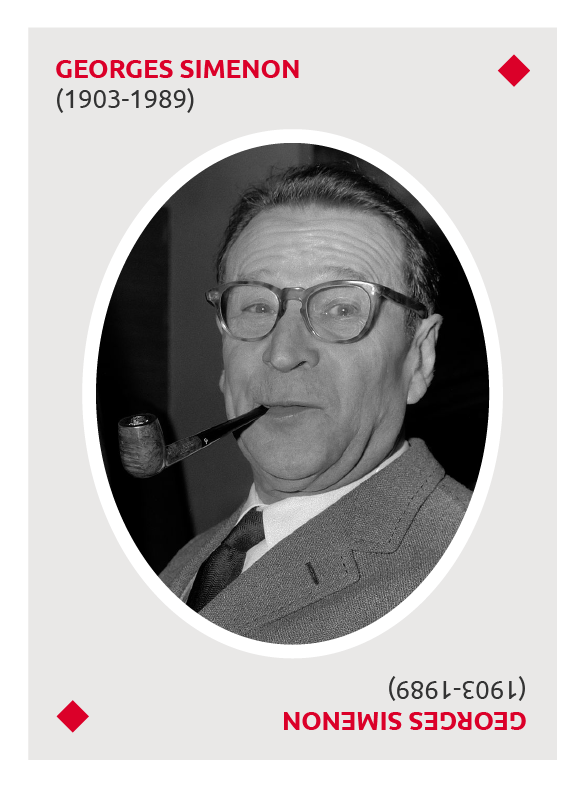

Georges Simenon (1903-1989)

Georges Simenon est le plus français des écrivains belges. Écrivain prolifique, le père du commissaire Maigret, qu’il met en scène à partir de 1932 dans plus de 100 enquêtes et 63 romans, renouvelle le genre du roman policier. Il y dépeint le monde du quotidien, y décrit l’homme de la rue, ses aspects les plus sombres, ses passions et ses pulsions secrètes.

Simenon, comme Maigret, ne juge jamais ; il tente de comprendre. Rien d’étonnant à ce que la Caisse d’Epargne ou son livret soient mentionnés dans son œuvre. Maigret croise à plusieurs reprises la Caisse d’Epargne au cours de ses enquêtes.

Observateur, le commissaire remarque les livrets abandonnés dans les armoires (des miroirs de vie), cherche à déchiffrer la psychologie de tel ou tel protagoniste qui met, chaque semaine, à la Caisse d’Epargne, démonte les alibis de celui qui déclare y avoir déposé de l’argent, alors qu’on ne retrouve aucune trace de versement. Simenon permet ainsi à la Caisse d’Epargne d’entrer au Panthéon de la littérature policière comme, avant lui, Eugène Sue l’avait intronisée dans le roman populaire.

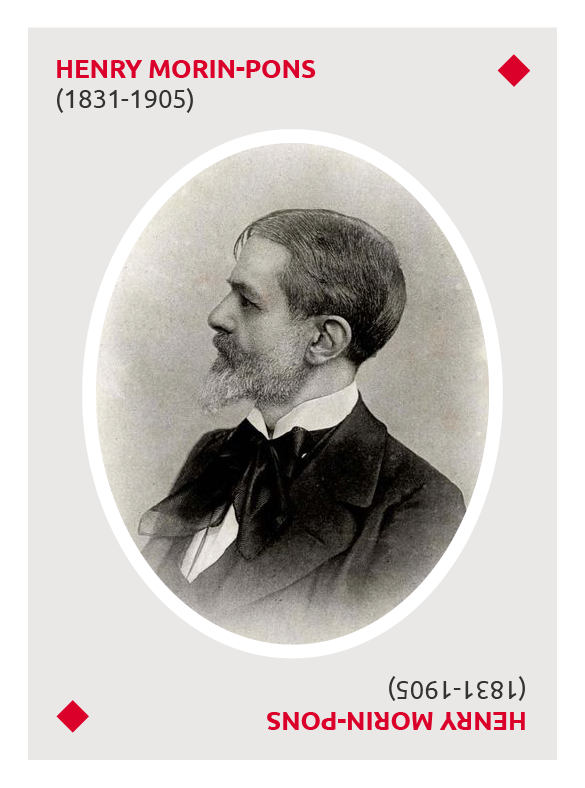

Henry Morin-Pons (1831-1905)

Henry Morin-Pons est un banquier atypique, venu au monde des affaires par sacrifice plus que par passion. Benjamin d’une famille de trois garçons, il est contraint à la mort de son père de reprendre la banque familiale dont sa mère la « Veuve Morin-Pons » (l’établissement lui doit son nom) ne peut s’occuper seule.

Banquier contraint, banquier atypique : Henry n’a de passion que pour les Arts. Il consacrera sa vie privée à ses passions culturelles éclectiques. Musicien, il compose plusieurs opéras et drames lyriques ; poète, il est l’auteur de divers recueils ; il préside l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon. Il se consacre aussi à l’amour des vieilles choses. Il crée un Musée de Curiosités, dont l’abondante collection sera léguée de son vivant à la ville.

Ce passionné est également un philanthrope. Il soutient de nombreuses associations de bienfaisance. Henry Morin-Pons reste un notable emblématique de la société protestante lyonnaise, aux côtés des principales familles de la ville, dont certains, comme lui, font partie du conseil d’administration de la Caisse d’Epargne.

Édouard de Boyve (1840-1923)

Edouard de Boyve est l’un des principaux promoteurs de la coopération en France et le cofondateur de l’Alliance coopérative internationale qui voit le jour en 1895 à Londres. Il fut aussi administrateur de la Caisse d’Epargne de Nîmes, première des Caisses d’Epargne du Languedoc-Roussillon à ouvrir ses portes en 1828.

Rentier philanthrope, Edouard de Boyve se passionne très tôt pour la question sociale. Installé à Nîmes dont sa femme est originaire, il s’engage dans différentes œuvres de bienfaisance de la ville et entre autres comme administrateur à la Caisse d’Epargne.

Il milite parallèlement pour le développement du mouvement coopératif en France, lequel constitue à ses yeux l’instrument privilégié d’une plus grande solidarité et un moyen d’améliorer la condition matérielle des ouvriers. Dans cette optique, il fonde en 1883 l’Abeille nîmoise, coopérative de consommation dont il est pendant trente ans le trésorier. En 1884, il crée la Société d’économie populaire, lieu de débats et de réflexions, où se côtoient tous les milieux sociaux et professionnels : professeurs, ouvriers comme banquiers. En 1897, il permet également, grâce à son soutien financier, la création d’une imprimerie ouvrière, la Laborieuse.

Grâce à ces diverses réalisations, se met en place ce qu’on a appelé l’École de Nîmes, à laquelle Charles Gide, professeur à l’Université de Montpellier offre bientôt un fondement théorique. Le rayonnement de cette école contribue à la création de nombreuses coopératives, notamment dans le midi de la France. En 1885, Edouard de Boyve organise à Paris le premier congrès de toutes les coopératives françaises, qui donne naissance à l’Union coopérative. En 1886, représentant de ce nouvel organisme au congrès des coopératives anglaises à Plymouth, il y suggère la création de l’Alliance internationale (ACI) qui voit le jour en 1895 à Londres.

Edouard de Boyve défend par ailleurs, avec Eugène Rostand, président de la Caisse d’Epargne des Bouches-du-Rhône, l’essor du crédit populaire et milite avec lui pour que les fonds des Caisses d’Epargne puissent être redistribués au profit de l’économie locale et au financement d’actions sociales de proximité plus ambitieuses.

Madame Perriau

Entrée comme employée aux écritures en janvier 1909 à la Caisse d’Epargne d’Etampes, Mme Perriau fait figure de pionnière dans le monde alors très cravaté des Caisses d’Epargne. Peu de femmes y occuperont comme elle précocement et sur le long terme des postes salariés, qui plus est à responsabilité. Devenue caissière, puis caissière adjointe à l’agent général, Mme Perriau assure la direction de l’établissement au cours des deux guerres en 1914 et 1940 pendant la mobilisation du caissier général. En 1938, elle refuse le poste d’agent général et lors de sa mise en retraite en 1950, elle est élue à l’unanimité administrateur de la Caisse d’Epargne jusqu’à son décès en 1957. On trouve également d’autres figures féminines dans les Conseils d’administration dès la fin du XIXe siècle, comme en Normandie, à Bernay, Gournay ou Bolbec.

Newsletter

Inscrivez-vous à Pionnières, la lettre de

l’Association pour l’Histoire des Caisses d’Epargne